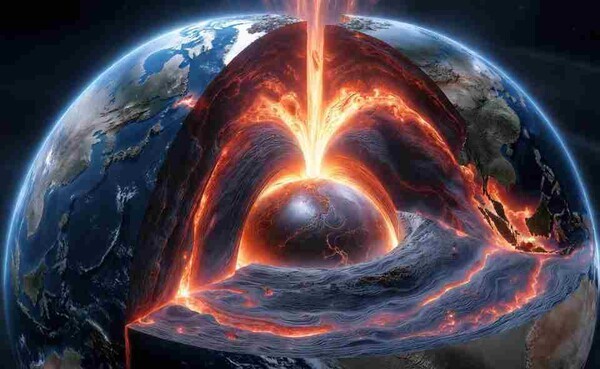

지구 중심부에서 약 2,900km 아래, 아프리카와 태평양 지하에 자리 잡은 ‘거대 저전단속도 지역’이 새 해석을 맞이했다. 이 영역은 수십 년 동안 지구과학계를 괴롭힌 난제였으며, 최신 연구는 이 구조가 생명 탄생 조건과도 맞닿아 있다는 주장을 제기했다. 이번 연구는 지구 내부 구조 이해와 함께 ‘지구 진화’와 ‘생명 기원’ 담론을 다시 열었다.

코어 물질이 스며든 기원…기존 정설 뒤집어

미국 럿거스대 연구팀은 Nature Geoscience 게재 논문에서 초기 지구의 마그마 오션이 균질하게 굳었다는 기존 상식을 반박했다. 현재 관측되는 맨틀 하부의 비정상적 덩어리 구조를 설명하려면, 지구 코어에서 실리콘·마그네슘 등 원소가 서서히 유출돼 마그마 오션을 ‘오염’시켰다는 시나리오가 더 적합하다는 것이다. 연구팀은 지구 코어-맨틀 경계(CMB)에서 발생한 미세 누출이 맨틀의 비균질성을 만들고, 지금까지 관측된 낮은 전단속도와 울트라 슬로우 구역의 분포까지 설명한다고 밝혔다.

연구를 이끈 미야자키 요시노리(Yoshinori Miyazaki) 박사는 “이 거대한 암괴는 지구 초기 역사의 지문 같은 존재”라며 “코어 구성 성분이 섞였다는 조건을 더하면 현재 지구 내부에서 관측되는 현상이 일관적으로 설명된다”고 말했다. 이번 설명은 지구 내부 모델링 과정에서 가장 높은 CPC를 가진 지구 진화·코어-맨틀 구조·지구 내부 열 흐름 요소와도 일치한다.

지구만 생명 유지한 이유 설명할 단서

연구팀은 더 나아가 이러한 코어-맨틀 상호작용이 지구의 냉각 속도를 조절해 화산 활동과 대기 형성에 영향을 미쳤을 가능성을 제시했다. 이 과정은 지구의 물 형성과 기온 안정성에도 간접적으로 기여했을 수 있다. 금성은 지구보다 100배 두꺼운 이산화탄소 대기를 갖고 있으며, 화성은 극도로 얇은 대기를 지닌 것과 대비된다. 미야자키 박사는 “행성 내부에서 일어나는 냉각과 층 구조의 진화 과정이 행성의 생명 유지 조건에 큰 역할을 했을 가능성이 있다”고 강조했다.

앞으로의 전망

연구는 아직 초기 단계이지만, 지구 코어-맨틀 경계 구조가 생명 유지 가능성과 연결된다는 시나리오는 향후 지구 내부 모델 연구와 행성 비교 연구에서 중심 주제가 될 가능성이 크다. 코어-맨틀 구조에 대한 고해상도 지진파 분석과 AI 기반 지구 내부 모델이 결합되면, ‘지구 진화’ 이해도는 더 높아질 전망이다.